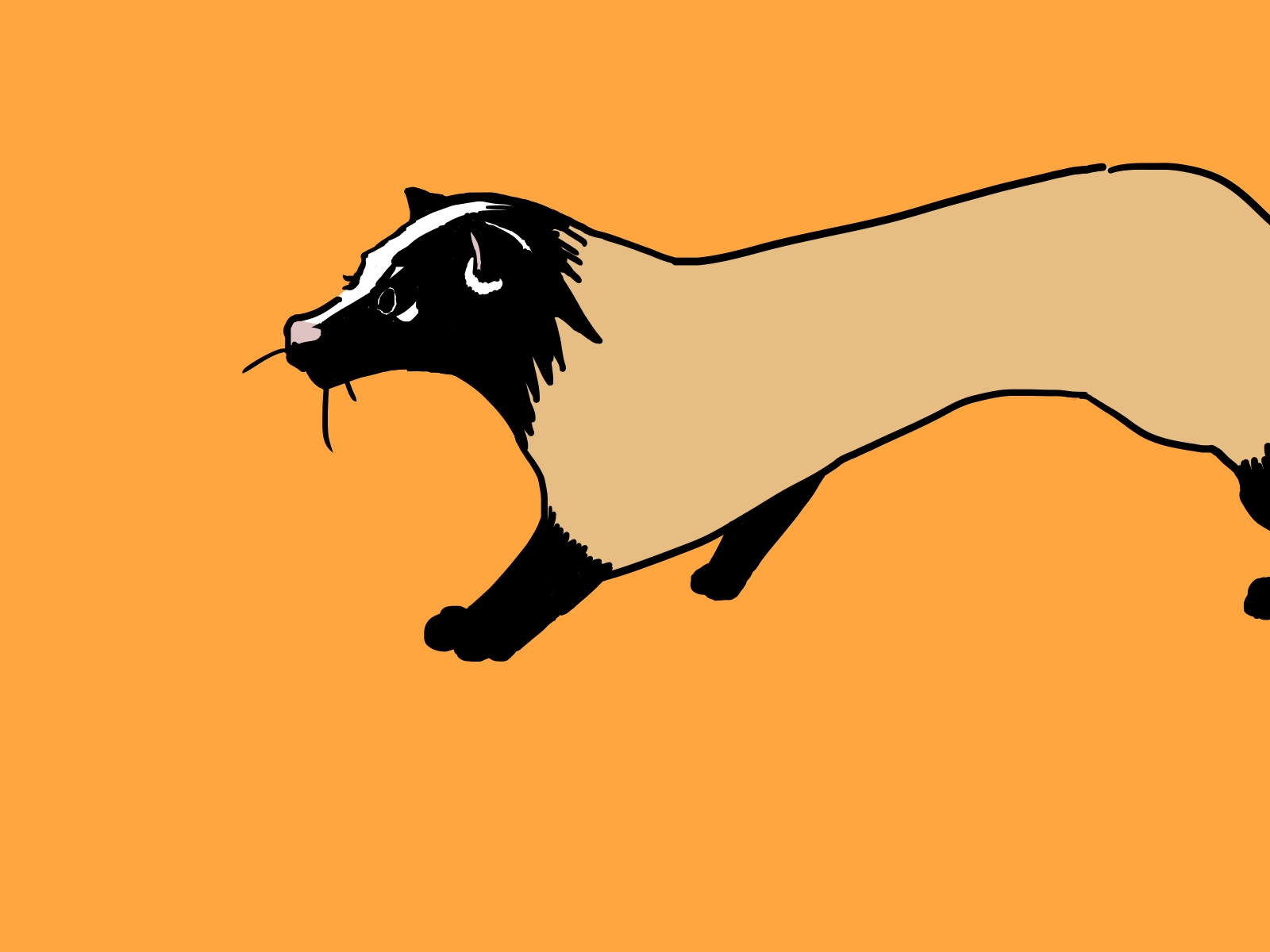

ハクビシンを見つけたらどうする?【慌てず静かに立ち去るのが◎】安全確保と、適切な通報方法を解説

【この記事に書かれてあること】

突然、ハクビシンと目が合ってしまった!- ハクビシンと遭遇時はパニックにならず冷静に対応

- ハクビシンを見かけたら静かにその場を離れるのが最善策

- ハクビシンに近づいたり大声を出したりするのは危険

- 遭遇場所や時間帯に応じた適切な対応方法を把握

- 遭遇後は侵入防止策と近隣への注意喚起が重要

そんな時、あなたはどうしますか?

慌てて大声を出したり、近づいたりするのは危険信号です。

実は、ハクビシンとの遭遇には正しい対処法があるんです。

この記事では、ハクビシンを見つけた時の適切な行動から、安全確保の方法、さらには効果的な撃退法まで、詳しくご紹介します。

「えっ、そんな方法があったの?」と驚くような裏技も満載。

ハクビシンとの遭遇を恐れず、冷静に対応できる自信が身につきますよ。

さあ、ハクビシン対策のプロフェッショナルへの第一歩を踏み出しましょう!

【もくじ】

ハクビシンを見つけたら慌てないで!正しい対応方法

ハクビシンとの遭遇!「パニックにならない」が鉄則

ハクビシンと遭遇したら、まず落ち着くことが一番大切です。慌てふためいて大声を出したり、急な動きをしたりするのはNG。

そんな行動は、かえってハクビシンを驚かせてしまい、危険な状況を招いてしまうかもしれません。

「えっ!ハクビシン!?どうしよう!」

そんな気持ちはよく分かります。

でも、大丈夫。

ハクビシンは基本的に臆病な動物なんです。

人間を見ると、むしろ逃げ出そうとします。

だから、落ち着いて対応すれば問題ありません。

まずは深呼吸をして、心を落ち着かせましょう。

スーッと息を吸って、ハーッと吐く。

これを2、3回繰り返すだけで、不思議と冷静になれるんです。

次に、周りの状況をよく確認します。

ハクビシンとの距離や、安全に逃げられる場所はどこかなど、冷静に観察しましょう。

- 急な動きは避ける

- 大声を出さない

- ゆっくりと後退する

「よし、落ち着いて対応しよう」という心構えが、安全を確保する第一歩なんです。

パニックにならず、冷静に行動することで、あなたもハクビシンも無事に、その場を去ることができるはずです。

ハクビシンを見つけたら「静かに立ち去る」が◎

ハクビシンを見つけたら、最適な対応は「静かに立ち去る」ことです。急な動きや大きな音は避け、ゆっくりとその場を離れるのがベストな選択肢です。

「え?そんな簡単なことでいいの?」

はい、その通りです。

ハクビシンは人間を見ると、むしろ怖がって逃げ出そうとします。

だから、静かに立ち去ることで、お互いにストレスなく、その場を収めることができるんです。

具体的な手順は以下の通りです:

- まず、深呼吸して落ち着きます

- ハクビシンの位置を確認し、逃げ道を塞がないようにします

- ゆっくりと後ずさりしながら、その場を離れます

- 建物や木々がある方向に移動し、安全な場所に退避します

そんな行動は、ハクビシンを驚かせて、予期せぬ行動を引き起こす可能性があります。

また、ハクビシンと目が合ってしまっても慌てる必要はありません。

じっと見つめ合うのではなく、視線をそらしながら、ゆっくりと離れていきましょう。

「でも、怖くて動けないよ〜」

そんな時は、心の中で「大丈夫、落ち着いて」と自分に言い聞かせてみてください。

案外、そう思い込むだけで、冷静に行動できるようになるものです。

静かに立ち去る。

この簡単な行動が、あなたとハクビシン、両方の安全を守る最良の方法なんです。

慌てず、焦らず、冷静に。

そんな対応ができれば、ハクビシンとの遭遇も怖くありません。

ハクビシンに近づくのは「絶対NG」危険度アップ!

ハクビシンを見かけたら、絶対に近づかないことが大切です。好奇心から近寄ろうとするのは非常に危険で、思わぬ事態を招く可能性があります。

「え?でも、かわいいし、ちょっと触ってみたいな…」

そんな気持ち、分かります。

でも、ダメなんです!

ハクビシンは野生動物。

人間に慣れていないので、近づくと驚いて攻撃的になることがあるんです。

ハクビシンに近づくと、こんなリスクがあります:

- 予期せぬ攻撃を受ける可能性

- 病気感染のリスク

- ハクビシンを必要以上に刺激し、さらなる被害を招く

母親は子供を守るためなら、攻撃的になる可能性が高いんです。

安全な距離は最低でも5メートル以上。

それ以上近づく必要は全くありません。

「でも、写真を撮りたいんだけど…」

写真を撮りたい気持ちも分かります。

でも、それなら望遠レンズを使うか、スマホのズーム機能を活用しましょう。

決して近づかないこと。

これが鉄則です。

もし誤ってハクビシンに近づきすぎてしまった場合は、ゆっくりと後ずさりしましょう。

急な動きは避け、できるだけ静かに距離を取ります。

「近づかない」。

この simple な行動が、あなたとハクビシン、両方の安全を守る最良の方法なんです。

好奇心は大切ですが、時と場合を わきまえることも大切。

ハクビシンとの適切な距離感を保つことで、安全に野生動物を観察することができるんです。

ハクビシンを見つけたら「大声を出す」は逆効果!

ハクビシンを見つけた時、驚いて大声を出すのは絶対にNGです。大声は逆効果で、かえって危険な状況を招く可能性があります。

「えっ!でも、怖くて思わず叫んじゃいそう…」

そんな気持ち、よく分かります。

でも、ぐっと我慢してくださいね。

なぜなら、大声を出すことで起こりうる問題がいくつかあるんです。

- ハクビシンを驚かせ、攻撃的になる可能性がある

- ハクビシンが慌てて逃げ出し、予期せぬ方向に動く恐れがある

- 周囲の人を不必要に驚かせてしまう

突然の大きな音に驚くと、パニックになって予測不能な行動を取ることがあります。

それが、思わぬ事故につながる可能性があるんです。

では、どうすればいいのでしょうか?

まずは、深呼吸をして落ち着きましょう。

そして、静かにその場を離れることを心がけます。

もし声を出す必要がある場合は、小さな声でゆっくりと話すのがおすすめです。

「シー、静かに。ゆっくり離れよう」

こんな感じで、自分に言い聞かせるように小声で話すと良いでしょう。

これなら、自分の気持ちも落ち着かせられますし、ハクビシンを必要以上に刺激することもありません。

また、周りに人がいる場合は、静かに注意を促すことも大切です。

- 小さな声で「ハクビシンがいるよ」と伝える

- 手振りで静かにするよう促す

- ゆっくりと安全な場所に移動するよう示す

大声を出さず、静かに行動する。

この simple な心がけが、思わぬ事故を防ぐ鍵になるんです。

怖い気持ちは分かりますが、ぐっと我慢して冷静な対応を心がけましょう。

ハクビシン遭遇時の安全確保と正しい行動とは

屋外vsベランダ!ハクビシン遭遇時の対応の違い

ハクビシンとの遭遇場所によって、対応方法は大きく変わります。屋外とベランダでは、取るべき行動が異なるので注意が必要です。

まず、屋外で遭遇した場合。

広い空間なので、ハクビシンにも逃げ道があります。

この場合は、静かにその場を離れるのが一番です。

急な動きは避け、ゆっくりと後ずさりしながら安全な場所へ移動しましょう。

「えっ、そんなのんびりしてていいの?」

そう思うかもしれませんが、大丈夫です。

ハクビシンは基本的に臆病な動物。

人間を見ると、むしろ逃げ出そうとします。

慌てて走り出したりすると、かえってハクビシンを驚かせてしまう可能性があるんです。

一方、ベランダでの遭遇は要注意。

狭い空間なので、ハクビシンが逃げ場を失って興奮する可能性があります。

この場合は、すぐに室内に退避して窓を閉めるのが正解です。

対応の違いをまとめると:

- 屋外:静かに立ち去る

- ベランダ:即座に室内に退避

- 共通点:急な動きは避ける

窓を閉めたら、カーテンも引いておくとなお良いですね。

そして、どちらの場合も、落ち着いて深呼吸することを忘れずに。

パニックになると、正しい判断ができなくなってしまいます。

「大丈夫、落ち着いて」と自分に言い聞かせながら、冷静に行動することが大切なんです。

昼間vs夜間!ハクビシンを見つけた時間帯別対策

ハクビシンとの遭遇、昼と夜では対応が変わってきます。時間帯によって、ハクビシンの行動パターンが異なるからなんです。

まず、昼間の遭遇。

これは珍しいケースです。

なぜなら、ハクビシンは夜行性だからです。

昼間に活動しているハクビシンを見かけたら、何か異常がある可能性があります。

- 病気やけがの可能性あり

- 巣を追われた可能性あり

- 餌を求めて必死になっている可能性あり

「えっ、昼間に見つけたら危険なの?」

そう、より注意が必要なんです。

昼間に遭遇したら、すぐにその場を離れ、安全な場所に避難しましょう。

そして、地域の野生動物対策窓口に連絡するのがよいでしょう。

一方、夜間の遭遇。

これはハクビシンの通常の活動時間内です。

夜間は視界が悪いので、お互いに驚かないよう注意が必要です。

夜間の対策ポイントは:

- 懐中電灯を用意する(突然点けるのはNG)

- ゆっくりと明かりをつける

- 静かに立ち去る

ゆっくりと明かりをつけ、お互いの存在を確認してから、静かに立ち去りましょう。

昼夜問わず、ハクビシンとの遭遇時は冷静さが大切。

深呼吸して、慌てず騒がず、安全第一で行動することが肝心です。

時間帯に応じた適切な対応で、ハクビシンとの遭遇も怖くありません。

1匹vs複数!ハクビシンの数による対応の使い分け

ハクビシンの数によって、対応方法を変える必要があります。1匹の場合と複数の場合では、取るべき行動が異なってくるんです。

まず、1匹のハクビシンに遭遇した場合。

これが最も一般的なケースです。

この場合は、基本的な対応で大丈夫です。

- 落ち着いて深呼吸

- 静かにその場を離れる

- 急な動きは避ける

だから、慌てずゆっくりと行動すれば問題ありません。

一方、複数のハクビシンに遭遇した場合は要注意。

特に、親子連れの場合は警戒レベルを上げる必要があります。

「え?複数いたらどうすればいいの?」

複数のハクビシンがいる場合、より慎重な対応が求められます。

特に気をつけたいのは、以下の点です:

- 動きを最小限に抑える

- 逃げ道を塞がないよう注意する

- できるだけ早く、しかし慌てずに立ち去る

この場合、母親ハクビシンの警戒心を刺激しないよう、より慎重に行動する必要があるんです。

また、複数のハクビシンがいる場合、群れの動きを予測するのが難しくなります。

だからこそ、あなたの安全確保が最優先。

建物や木々がある方向に、ゆっくりと後退しながら移動しましょう。

どちらの場合も、大声を出したり急な動きをしたりするのは禁物。

「落ち着いて、慌てない」を心がけることが大切です。

数に関わらず、ハクビシンとの遭遇時は冷静さが命。

適切な対応で、安全にその場を離れることができるんです。

ペットありvs子供あり!同伴者別の安全確保術

ハクビシンと遭遇した時、一人の時とは違い、ペットや子供と一緒だと対応が変わってきます。それぞれの場合で、安全確保の方法が異なるんです。

まず、ペットと一緒の場合。

犬や猫などのペットは、ハクビシンに興味を示したり、逆に警戒心を抱いたりする可能性があります。

この時の対応のポイントは:

- ペットをしっかり制御する

- ペットを抱き上げるか、リードを短く持つ

- ゆっくりとその場を離れる

そんな心配がある場合は、事前にペットの口輪を用意しておくのもいいでしょう。

ペットが興奮してハクビシンに近づこうとしたり、吠えたりすると、予期せぬ事態を招く可能性があるからです。

一方、子供と一緒の場合はより慎重な対応が必要です。

子供は好奇心旺盛で、ハクビシンに近づこうとするかもしれません。

この時の対応のポイントは:

- 子供を抱きかかえるか、手をしっかり握る

- 落ち着いた声で状況を説明する

- ゆっくりとその場を離れる

子供に対しては、小さな声で「静かにしようね。ゆっくり歩こう」と伝えましょう。

どちらの場合も、同伴者の安全確保が最優先です。

ハクビシンから目を離さずに、同伴者を守りながら安全な場所へ移動することが大切。

そして、遭遇後は同伴者にも注意を促しましょう。

「ハクビシンには近づかないでね」「見つけたら大人に教えてね」といった具合に、分かりやすく説明するのがポイントです。

ペットや子供がいても慌てない。

落ち着いて行動すれば、みんなで安全にハクビシン遭遇を乗り越えられるんです。

同伴者の特性を理解し、適切な対応を取ることで、危険を回避できるというわけ。

ハクビシン撃退!遭遇後の5つの具体的アクション

ハクビシン遭遇後は「窓や戸締りの再確認」を忘れずに

ハクビシンと遭遇したら、まず安全な場所に避難しましょう。そして、忘れてはいけないのが「窓や戸締りの再確認」です。

これが、ハクビシンの侵入を防ぐ第一歩なんです。

「えっ、そんな簡単なことで大丈夫なの?」

はい、実はこれがとても重要なんです。

ハクビシンは意外と小さな隙間から侵入できるんですよ。

体が柔らかいので、5センチ程度の隙間があれば入り込んでしまうんです。

具体的に確認すべきポイントは以下の通りです:

- 窓やドアが完全に閉まっているか

- 網戸に破れはないか

- 換気口や排水口のカバーは外れていないか

- 屋根裏や床下の点検口はしっかり閉まっているか

「ちょっとだけ開けておこう」なんて思わないでくださいね。

ハクビシンにとっては、それが絶好の侵入チャンスになっちゃうんです。

また、戸締りの確認は一度だけでなく、定期的に行うことが大切です。

例えば、毎晩寝る前に確認する習慣をつけるのがおすすめ。

「よし、今日も安全確認完了!」そんな気持ちで眠れば、安心して過ごせますよ。

窓や戸締りの再確認。

これって、ハクビシン対策の基本中の基本なんです。

簡単だけど効果的。

この習慣を身につければ、ハクビシンの侵入リスクをグッと下げることができるんです。

安全な我が家を守る、その第一歩がここにあるんですね。

ハクビシンの侵入口発見!「即座に封鎖」が効果的

ハクビシンの侵入口を見つけたら、すぐに行動を起こすことが大切です。「即座に封鎖」することで、再侵入を防ぐことができるんです。

「でも、どうやって封鎖すればいいの?」

心配しないでください。

簡単にできる方法をいくつか紹介しますね。

まず、侵入口のサイズによって対応が変わります:

- 小さな隙間(5cm以下):目の細かい金網や金属板で塞ぐ

- 中程度の穴(5〜10cm):木板や金属板で覆い、しっかり固定する

- 大きな開口部(10cm以上):専門的な修理が必要かもしれません

ハクビシンは意外と高いところも平気で移動するんですよ。

「えっ、そんなに器用なの?」

そうなんです。

ハクビシンは驚くほど器用で、ちょっとした隙間も見逃しません。

だから、家の周りをくまなくチェックすることが大切なんです。

封鎖材料は、ホームセンターで簡単に手に入りますよ。

例えば:

- 金網(目の細かいもの)

- 金属板や木板

- 防獣ネット

- パテや接着剤(隙間埋めに)

でも、くれぐれも無理はしないでくださいね。

高所作業や大がかりな修理は、安全のために専門家に任せるのが賢明です。

侵入口を見つけたら、「よーし、ここは通さないぞ!」という気持ちで即座に対応。

この素早い行動が、ハクビシンとの知恵比べに勝つ鍵なんです。

家族みんなで協力して、我が家の防衛線を固めていきましょう。

ハクビシン対策に「光と音」の活用がおすすめ!

ハクビシン対策には、「光と音」を上手に使うのが効果的です。なぜなら、ハクビシンは光や音に敏感な生き物だからなんです。

「えっ、そんな簡単なもので追い払えるの?」

はい、意外かもしれませんが、これがとても効果的なんです。

ハクビシンは夜行性で、静かで暗い環境を好みます。

だから、突然の光や音は大の苦手。

これを利用して、ハクビシンを寄せ付けない環境を作るんです。

具体的な対策方法をいくつか紹介しましょう:

- 動きを感知して点灯するセンサーライトの設置

- ラジオやテレビの音を小さめにつけっぱなしにする

- 風鈴や鈴など、風で音が鳴るものを庭に吊るす

- 反射板や古いディスクを吊るして光を反射させる

人の動きだけでなく、ハクビシンの動きも感知して点灯するので、効果抜群。

「ピカッ」と光るだけで、ハクビシンはびっくりして逃げ出しちゃうんです。

音の対策も忘れずに。

例えば、夜間にラジオをつけっぱなしにするのも良い方法です。

「えー、うるさくないの?」って思うかもしれませんが、小さな音量で十分。

人間の話し声がする環境は、ハクビシンにとっては警戒すべき場所なんです。

また、風鈴を庭に吊るすのも効果的。

カランカランと不規則に鳴る音が、ハクビシンを警戒させるんです。

「わー、素敵な音♪」なんて思いながら、実はハクビシン対策をしているんですね。

光と音を使った対策は、持続的に行うことが大切です。

一時的な対応ではなく、継続して行うことで効果が上がります。

「よし、今日もハクビシン撃退作戦開始!」そんな気持ちで、毎日の習慣にしてみてはいかがでしょうか。

ハクビシン撃退に「天敵の匂い」を利用する裏技

ハクビシン対策の裏技として、「天敵の匂い」を利用する方法があります。これは、ハクビシンの嗅覚を利用した、自然な撃退法なんです。

「え?天敵の匂いってどうやって手に入れるの?」

心配しないでください。

実は身近なもので代用できるんですよ。

ハクビシンの天敵には、イヌやキツネなどがいます。

これらの動物の匂いを真似て、ハクビシンを寄せ付けない環境を作るんです。

具体的な方法をいくつか紹介しましょう:

- 犬の毛を集めて、ネットに入れて吊るす

- 使用済みの犬用シャンプーの水を庭に撒く

- キツネの尿を模した市販の忌避剤を使用する

- アンモニア水を薄めて庭に撒く(キツネの尿に似た匂い)

「うちには犬がいないよ」という方も、犬を飼っている友達や近所の人に分けてもらうのもいいですね。

「ワンちゃんの毛、ちょっと分けてくれない?ハクビシン対策なんだ」なんて頼んでみるのも面白いかも。

また、市販の忌避剤を使うのも手軽な方法です。

これらは天敵の匂いを科学的に再現したもので、安全性も高いんです。

「科学の力で自然の摂理を再現」なんて、ちょっとかっこいいですよね。

ただし、注意点もあります:

- 強すぎる匂いは人間にも不快になる可能性がある

- 雨で流れてしまうので、定期的な再設置が必要

- ペットがいる家庭では、ペットの反応に注意

「よし、今日からハクビシンとの匂い合戦だ!」なんて意気込んで、家族で協力して対策を進めてみてはいかがでしょうか。

天敵の匂いを利用した撃退法。

これって、自然の摂理を上手に利用した、エコでスマートな対策方法なんです。

ハクビシンにとっては「ここは危険だぞ」というサインになり、自然と寄り付かなくなるんですね。

賢い対策で、ハクビシンとの共存を図りましょう。

ハクビシン遭遇後は「近隣への注意喚起」も大切

ハクビシンとの遭遇後、忘れてはいけないのが「近隣への注意喚起」です。これは、地域全体でハクビシン対策を行う上で、とても重要なステップなんです。

「えっ、恥ずかしくない?みんなに言うの?」

そう思う方もいるかもしれません。

でも、安心してください。

実は、こうした情報共有は地域の安全を守る上でとても大切なんです。

注意喚起をする際のポイントをいくつか紹介しましょう:

- 落ち着いた態度で、事実を正確に伝える

- パニックを起こさせないよう、冷静に説明する

- 対策方法も一緒に共有する

- 協力を呼びかけ、みんなで対策することの重要性を伝える

「実は昨日、うちの庭でハクビシンを見かけたんです。びっくりしましたが、大丈夫でした。みなさんも気をつけてくださいね。できれば、餌になりそうなものを外に置かないようにしましょう。」

このように伝えることで、近所の人たちも注意深くなりますし、協力して対策を取ることができるんです。

また、地域の掲示板や回覧板を活用するのも効果的です。

「ハクビシン目撃情報」として、以下の内容を記載するといいでしょう:

- 目撃日時と場所

- ハクビシンの特徴や行動

- 取るべき注意点(餌を外に置かないなど)

- 対策方法の提案

- 情報共有の呼びかけ

「一緒に安全な町づくりをしよう!」という気持ちで、積極的に声をかけてみましょう。

近隣への注意喚起。

これは、ハクビシン対策の輪を広げる重要なステップなんです。

みんなで協力すれば、より効果的な対策が可能になります。

一人じゃなく、みんなで力を合わせて、ハクビシンとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。