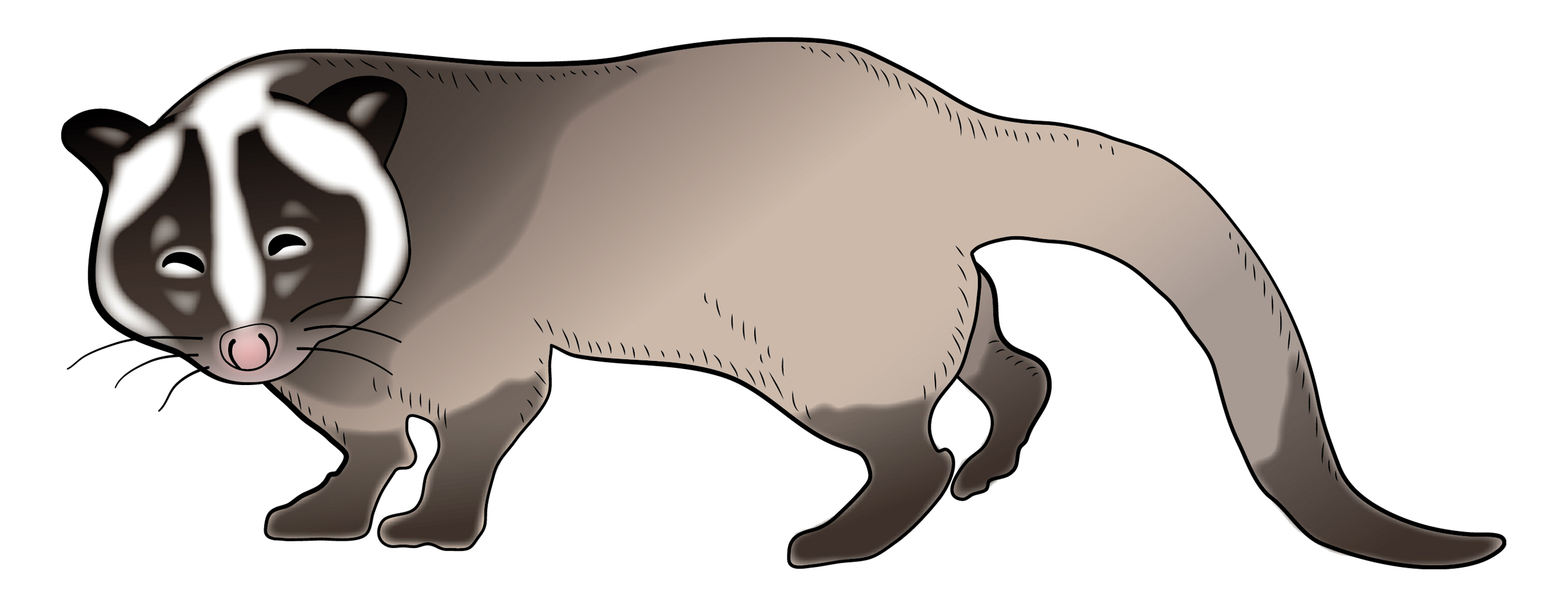

ベランダに残されたハクビシンのフン【円柱形で2cm程度】特徴を知って、素早く安全に処理する方法

【この記事に書かれてあること】

ベランダに見慣れないフンを発見!- ベランダに円柱形で2cm程度のフンを発見

- フンの色や臭いからハクビシンの食性が分かる

- 他の動物のフンとの見分け方を解説

- フン放置による衛生面のリスクに要注意

- 5つの驚きの裏技でハクビシン対策

これってハクビシンの仕業?

そんな疑問を抱えたあなたに朗報です。

実は、ハクビシンのフンには特徴があるんです。

円柱形で2cm程度、これを知れば一目瞭然!

でも、見つけたらどうすればいいの?

放っておくのは危険です。

衛生面のリスクもあるんです。

「えっ、そんなに怖いの?」と驚くかもしれません。

でも大丈夫。

身近なもので簡単にできる5つの驚きの対策法をご紹介します。

ハクビシン対策、これであなたもプロ級!

さあ、一緒に学んでいきましょう。

【もくじ】

ベランダに残されたハクビシンのフン!その特徴と危険性

円柱形で2cm程度!ハクビシンのフンの形状

ハクビシンのフンは円柱形で、長さは約2cm程度です。これが最大の特徴なんです。

「えっ!ベランダに見慣れないフンが…」そんな経験ありませんか?

実はそれ、ハクビシンのフンかもしれません。

ハクビシンのフンは、その形状から他の動物のものと見分けやすいんです。

どんな特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。

- 形:きれいな円柱形

- 長さ:2〜3cm程度

- 太さ:鉛筆くらい

「まさか自分の家に…」と思うかもしれませんが、ハクビシンは意外と身近な場所に潜んでいるんです。

フンの端は丸くなっていることが多く、ネズミのフンのように尖っていません。

また、猫のフンよりも小さくて細いのが特徴です。

色は何を食べたかによって変わりますが、一般的に暗褐色や黒色です。

時間が経つと乾燥して灰色がかってきます。

「でも、なんでベランダにフンが?」と思いますよね。

実は、ハクビシンはベランダを移動経路や休憩所として利用することがあるんです。

特に、植木や物置があるベランダは格好の隠れ場所になってしまいます。

フンを見つけたら要注意!

ハクビシンが近くに潜んでいる可能性が高いというわけです。

ベランダに「新鮮なフン」が!ハクビシンの来訪頻度

ベランダに新鮮なフンが見つかったら、ハクビシンが頻繁に訪れている証拠です。これは要注意サインなんです。

「えっ、うちのベランダにハクビシンが来てるの?」そう思った方、落ち着いて状況を確認しましょう。

ハクビシンの来訪頻度を知ることで、対策の緊急性が分かるんです。

まず、フンの状態をチェックしてみましょう。

- 新鮮なフン:黒くてつやがある

- 古いフン:灰色で乾燥している

- 量:1回の排泄で3〜5個程度

「ギクッ!毎日あるかも…」そう思った方は要注意です。

季節によっても来訪頻度は変わります。

春から秋にかけてハクビシンは特に活発になります。

「冬はあまり見かけないな」と思っても油断は禁物。

暖かくなると再び活動を始めるんです。

また、フンの位置にも注目しましょう。

同じ場所に繰り返し現れるなら、そこがお気に入りのスポットかもしれません。

「いつもあの隅に…」という場合は、その周辺を重点的にチェックするといいでしょう。

ハクビシンの来訪頻度が高いと、様々な問題が起こる可能性があります。

フンによる衛生問題はもちろん、騒音や物的被害のリスクも高まります。

早めの対策が大切です。

フンの状態や量をこまめにチェックして、ハクビシンの動向を把握しましょう。

そうすれば、効果的な対策を立てやすくなるというわけです。

フンの色と臭い!ハクビシンの食性が丸分かり

ハクビシンのフンの色と臭いを観察すれば、何を食べているか分かっちゃうんです。これは対策を立てる上で重要な情報なんです。

「えっ、フンを観察するの?」と思うかもしれませんが、大丈夫。

近づきすぎなければ安全です。

では、フンから分かることを見ていきましょう。

- 黒っぽいフン:動物性タンパク質を多く摂取

- 茶色っぽいフン:果物や野菜を多く食べている

- 緑がかったフン:草や葉っぱを食べた証拠

果物をたくさん食べていると、ほんのり甘い香りがすることも。

「あれ?なんか甘い匂いがする…」なんてことがあるかもしれません。

ハクビシンは雑食性で、様々なものを食べます。

特に果物が大好物なんです。

庭に果樹がある場合は要注意です。

「うちの梅の実がなくなる…」なんて経験がある方は、ハクビシンの仕業かもしれません。

フンの中に種が混じっていることもあります。

これは食べた果物の種類を特定する手がかりになります。

「あ、これウチの柿の種だ!」なんて分かることも。

季節によっても食べ物は変わります。

夏は果物、秋はドングリなどの木の実、冬は小動物や昆虫を多く食べる傾向があります。

フンの特徴から、季節ごとの対策を考えることができるんです。

ただし、フンを観察する際は直接触らないよう注意しましょう。

病原菌が付着している可能性があるからです。

「触りたくなくても十分分かる」くらいが、観察の適度な距離感です。

フンの特徴を知ることで、ハクビシンの行動パターンが見えてきます。

これを踏まえて、餌となるものを片付けたり、侵入経路を塞いだりする対策が立てられるというわけです。

フンを放置すると危険!衛生面のリスクに注意

ハクビシンのフンを放置するのは危険です。衛生面でのリスクが高いので、速やかな処理が必要なんです。

「えっ、そんなに危ないの?」と思うかもしれません。

でも、実はフンには様々な危険が潜んでいるんです。

具体的にどんなリスクがあるのか、見ていきましょう。

- 病原菌の繁殖:レプトスピラ症などの感染症のリスク

- 悪臭の発生:放置すると臭いがどんどん強くなる

- 衛生害虫の誘引:ハエやゴキブリが集まってくる可能性

この病気は人間にも感染する可能性があり、発熱や筋肉痛などの症状を引き起こします。

「ゾッ」とする話ですよね。

また、フンを放置すると悪臭が発生します。

「何だか最近、変な臭いがする…」なんて思ったら要注意。

ベランダや家の中まで臭いが広がる可能性があるんです。

さらに、フンは衛生害虫を引き寄せてしまいます。

ハエやゴキブリが増えると、また別の衛生問題を引き起こすことに。

「虫が増えた気がする…」なんて感じたら、フンの存在を疑ってみましょう。

子供やペットがいる家庭では特に注意が必要です。

好奇心旺盛な子供やペットが、フンに触れてしまう可能性があるからです。

「もしも触ってしまったら…」と考えると、ぞっとしますよね。

フンを見つけたら、すぐに処理することが大切です。

ただし、素手で触るのは絶対にNGです。

マスクと手袋を着用し、ビニール袋で包んで密閉して捨てましょう。

その後、フンがあった場所を消毒することも忘れずに。

「面倒くさい…」と思っても、放置するリスクの方がずっと高いんです。

定期的なベランダのチェックと、フンの速やかな処理が、安全で清潔な生活環境を保つ鍵になるというわけです。

ハクビシンのフンは触らない!素手での処理は厳禁

ハクビシンのフンを見つけたら、絶対に素手で触らないでください。衛生面で非常に危険なんです。

「えっ、そんなに危ないの?」と思うかもしれません。

でも、フンには目に見えない危険がいっぱい。

安全な処理方法を知っておくことが大切なんです。

では、フンを安全に処理する手順を見ていきましょう。

- 準備:マスク、使い捨て手袋、ビニール袋を用意

- 回収:ビニール袋を裏返して、フンを包み込むように回収

- 密閉:袋の口をしっかり縛って密閉

- 廃棄:燃えるゴミとして処分

- 消毒:フンがあった場所を消毒液でしっかり拭く

「ちょっとくらいなら…」と思っても、絶対にダメ。

病原菌が皮膚から侵入する可能性があるんです。

もし誤って素手で触ってしまったら、すぐに石鹸で十分に手を洗いましょう。

「ヒヤッ」としますよね。

念のため、医療機関に相談するのも良いでしょう。

子供やペットには特に注意が必要です。

「何だろう?」と興味本位で触ってしまう可能性があるからです。

フンを見つけたら、すぐに処理するのが一番です。

処理後は、必ず手をよく洗いましょう。

「もう大丈夫」と油断せずに、衛生管理を徹底することが大切です。

フンの処理は面倒に感じるかもしれません。

でも、放置するよりずっと安全なんです。

「めんどくさい…」と思っても、健康を守るためと思って、しっかり対応しましょう。

定期的なベランダのチェックと、安全な処理方法の実践。

これが、ハクビシン対策の第一歩になるというわけです。

ハクビシンのフンvs他の動物のフン!見分け方と対策

ハクビシンvsネズミ!フンの大きさと形状の違い

ハクビシンのフンとネズミのフンは、大きさと形状で簡単に見分けられます。「えっ、このフン、ハクビシン?それともネズミ?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

実は、両者のフンには明確な違いがあるんです。

まず、大きさの違いに注目してみましょう。

ハクビシンのフンは円柱形で長さ2?3cm程度。

一方、ネズミのフンは米粒大でずっと小さいんです。

「えっ、そんなに違うの?」と驚く方も多いはず。

次に形状を見てみましょう。

- ハクビシンのフン:きれいな円柱形で両端が丸い

- ネズミのフン:細長い楕円形で両端が尖っている

色の違いも見分けるポイントです。

ハクビシンのフンは暗褐色や黒色が多いのに対し、ネズミのフンは黒っぽい色から灰色まで様々。

時間が経つと両方とも灰色がかってきますが、大きさと形状の違いは残ります。

「でも、夜中にベランダで見つけたら、区別つかないんじゃ...」そう思う方もいるかもしれません。

そんな時は、フンの分布パターンにも注目してみてください。

ネズミのフンは散らばって見つかることが多いのに対し、ハクビシンのフンはまとまった場所に数個見つかることが多いんです。

見分けがつくようになれば、適切な対策も立てやすくなります。

ネズミなら小さな隙間をふさぐ必要がありますが、ハクビシンならもっと大きな侵入経路を探す必要があるというわけ。

フンの特徴を知ることで、どんな動物が近づいているのか、どんな対策が必要なのかが見えてくるんです。

これで、あなたも動物フン鑑定士の第一歩を踏み出せますよ!

ハクビシンvsタヌキ!フンの太さと長さを比較

ハクビシンとタヌキのフン、一見似ているように見えますが、太さと長さに明確な違いがあるんです。「えっ、タヌキのフンってハクビシンと似てるの?」そう思った方、正解です。

でも、よく見ると違いがはっきりわかるんですよ。

まず、太さの違いから見ていきましょう。

- ハクビシンのフン:鉛筆くらいの太さで均一

- タヌキのフン:人差し指くらいの太さで不均一

一方、タヌキのフンは手作りソーセージのように太さにばらつきがあるんです。

「なるほど、そう言われてみれば...」って感じですよね。

次に長さの違いを見てみましょう。

- ハクビシンのフン:2?3cm程度

- タヌキのフン:5?10cm程度

「えっ、そんなに違うの?」って驚く方も多いはず。

色や形も少し違います。

ハクビシンのフンは円柱形で両端が丸いのに対し、タヌキのフンは一方の端がとがっていることが多いんです。

色もハクビシンの方が濃い傾向にあります。

「でも、夜中に見つけたら区別つかないよ?」なんて思う方もいるでしょう。

そんな時は、フンの周りの環境にも注目してみてください。

タヌキは地面にフンをするのが好きですが、ハクビシンは高い場所でもフンをすることがあるんです。

ベランダや屋根の上にフンがあったら、ほぼ間違いなくハクビシンですね。

フンの特徴を知ることで、どんな動物が近づいているのか、どんな対策が必要なのかが見えてくるんです。

これで、あなたもフン博士の仲間入り!

家族や友達に自慢できちゃいますね。

ハクビシンvs猫!フンの臭いと形状で見分ける

ハクビシンと猫のフン、似ているようで実は大きな違いがあるんです。臭いと形状に注目すれば、簡単に見分けられますよ。

「えっ、うちの猫のフンじゃないの?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

確かに、一目見ただけではちょっと似ているかもしれません。

でも、よーく観察すれば、その違いは歴然!

まずは臭いの違いから見ていきましょう。

- ハクビシンのフン:あまり強い臭いがしない

- 猫のフン:強烈な臭いがする

一方、猫のフンは...そう、あの強烈な臭いですよね。

「うっ」と思わず顔をそむけたくなる感じ。

この臭いの違いは、かなり決定的です。

次に形状の違いを見てみましょう。

- ハクビシンのフン:円柱形で両端が丸い、長さ2?3cm程度

- 猫のフン:不規則な形状で長さにばらつきあり、通常3?6cm程度

一方、猫のフンは形が不規則で、長さも様々なんです。

「へぇ、そんなに違うんだ!」って感じですよね。

色の違いも見分けるポイントです。

ハクビシンのフンは暗褐色や黒色が多いのに対し、猫のフンは飼い猫なら餌の種類によって色が変わります。

野良猫の場合は、ハクビシンと似た色になることもありますが、形状と臭いで見分けられます。

「でも、夜中に見つけたら区別つかないよ?」なんて思う方もいるでしょう。

そんな時は、フンの位置にも注目してみてください。

猫は砂や土の上でフンをする習性がありますが、ハクビシンは高い場所でもフンをすることがあるんです。

ベランダや屋根の上にフンがあったら、ほぼ間違いなくハクビシンですね。

フンの特徴を知ることで、どんな動物が近づいているのか、どんな対策が必要なのかが見えてくるんです。

これで、あなたもフン鑑定の達人!

近所で評判になっちゃうかも?

フンの特徴から侵入経路を推測!効果的な対策法

フンの特徴を観察すれば、ハクビシンの侵入経路が見えてきます。これを知れば、効果的な対策が立てられるんです。

「えっ、フンを見るだけでそんなことがわかるの?」そう思った方、びっくりしたでしょう?

でも、本当なんです。

フンは、ハクビシンの行動を知る重要な手がかりなんですよ。

まず、フンの位置に注目してみましょう。

- ベランダや屋根の上:高所からの侵入を示唆

- 家の周りの地面:低い位置からの侵入の可能性

- 壁際や柱の近く:這い上がって侵入している可能性

「そういえば、家の近くに大きな木があったな...」なんて思い当たる節はありませんか?

次に、フンの新鮮さも重要なヒントになります。

- 新鮮なフン(黒くてつやがある):最近の侵入を示唆

- 古いフン(灰色で乾燥している):以前からの侵入経路がある可能性

「毎日あそこにフンがある!」なんて場所はありませんか?

フンの量も見逃せないポイントです。

大量のフンが見つかる場所は、ハクビシンが頻繁に利用している可能性が高いんです。

これらの情報を元に、効果的な対策を立てていきましょう。

- 高所からの侵入が疑われる場合:木の枝の剪定や、屋根やベランダへの防護ネットの設置

- 低い位置からの侵入が考えられる場合:地面近くの隙間をふさぐ

- 壁を這い上がっている可能性:ツルツルした素材を壁に貼り付けて這い上がりにくくする

フン博士になれば、ハクビシン対策のプロフェッショナルにもなれちゃうんです。

フンの特徴を知ることで、ハクビシンの行動パターンが見えてきます。

それを踏まえて対策を立てれば、効果的にハクビシンを撃退できるというわけ。

さあ、あなたも今日からフン博士!

ハクビシン撃退作戦の司令官になっちゃいましょう!

ハクビシンのフン対策!5つの驚きの裏技

光の反射でハクビシン撃退!ペットボトルの意外な使い方

ペットボトルを使った驚きの対策法で、ハクビシンをベランダから遠ざけることができます。「えっ、ペットボトルでハクビシン対策?」そう思った方、正解です!

実は、このありふれた日用品が強力な味方になるんです。

ペットボトルを使ったハクビシン対策の方法をご紹介しましょう。

- 透明なペットボトルを用意する

- 中に水を半分ほど入れる

- ベランダの端や角に数本設置する

簡単でしょう?

でも、なぜこれがハクビシン対策になるのでしょうか。

実は、ペットボトルの中の水が光を反射して、キラキラと光るんです。

この不規則な光の反射が、ハクビシンを警戒させるんです。

「きゃっ!なんか怖い!」とハクビシンが思うわけです。

ハクビシンは夜行性で、暗闇に慣れた目を持っています。

そのため、突然の光の反射に敏感なんです。

ペットボトルの水面が風で揺れると、さらに効果的。

まるで動く生き物のように見えて、ハクビシンをビックリさせちゃうんです。

「でも、昼間は効果ないんじゃ...」なんて心配する必要はありません。

ハクビシンは主に夜に活動するので、夜間に効果を発揮すれば十分なんです。

この方法のいいところは、コストがほとんどかからないこと。

使い終わったペットボトルを再利用できるので、エコにもつながります。

「家計にもやさしい!」なんて嬉しい効果も。

ただし、注意点もあります。

定期的に水を入れ替えないと、虫が湧いたりカビが生えたりする可能性があります。

週に1回程度、水を取り替えるのがおすすめです。

ペットボトルで光る罠を仕掛けて、ハクビシンをビックリさせちゃいましょう。

これで、ベランダは安全・安心!

コーヒーかすでフン被害予防!強い香りが効果的

コーヒーかすを使えば、ハクビシンのフン被害を予防できます。その強い香りが、ハクビシンを寄せ付けないんです。

「えっ、コーヒーかすってあのゴミ?」そう思った方、ビンゴです!

実は、このコーヒーかすがハクビシン対策の強い味方になるんです。

では、コーヒーかすを使ったハクビシン対策の方法を見ていきましょう。

- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる

- 小皿やアルミホイルに乗せる

- ベランダの数カ所に置く

とっても簡単ですよね。

でも、なぜコーヒーかすがハクビシンを寄せ付けないのでしょうか?

実は、コーヒーの強い香りがハクビシンの敏感な鼻を刺激するんです。

「うっ、この臭い!」とハクビシンが思うわけです。

人間にとっては心地よい香りでも、ハクビシンにとっては避けたい臭いなんです。

さらに、コーヒーかすには窒素が含まれています。

この窒素の臭いも、ハクビシンにとっては不快なんです。

「こんな臭いのするところには近づきたくない!」とハクビシンが感じるわけです。

「でも、雨が降ったら効果がなくなっちゃうんじゃ...」って心配する方もいるかもしれません。

確かにその通りです。

雨に濡れると効果が薄れてしまうので、屋根のある場所に置くのがコツです。

または、小さな容器に入れてラップをかぶせ、幾つか穴を開けるという方法も。

この方法の素晴らしいところは、コストがかからないこと。

普段捨てているコーヒーかすが、立派なハクビシン対策グッズに変身するんです。

「もったいない精神」にもぴったりですね。

ただし、注意点もあります。

コーヒーかすは湿気るとカビが生えやすいので、定期的に取り替える必要があります。

1週間に1回程度、新しいものと交換するのがおすすめです。

コーヒーかすで香りの壁を作って、ハクビシンをシャットアウト!

これで、ベランダは安全・快適な空間に早変わりです。

レモンの皮が大活躍!柑橘系の香りでハクビシン寄せ付けず

レモンの皮を使えば、ハクビシンをベランダから遠ざけることができます。柑橘系の強い香りが、ハクビシンを寄せ付けないんです。

「えっ、レモンの皮でハクビシン対策?」そう思った方、正解です!

実は、このキッチンの廃棄物が強力なハクビシン撃退アイテムに変身するんです。

では、レモンの皮を使ったハクビシン対策の方法を見ていきましょう。

- レモンの皮を細かく刻む

- 小皿やアルミホイルに乗せる

- ベランダの数カ所に置く

とってもシンプルですよね。

でも、なぜレモンの皮がハクビシンを寄せ付けないのでしょうか?

実は、レモンの皮に含まれるリモネンという成分が鍵なんです。

このリモネンの強い香りが、ハクビシンの敏感な鼻を刺激するんです。

「うっ、この臭い!」とハクビシンが思うわけです。

人間にとっては爽やかな香りでも、ハクビシンにとっては避けたい臭いなんです。

さらに、柑橘系の香りには天然の防虫効果があります。

ハクビシンだけでなく、他の害虫対策にもなるんです。

「一石二鳥」というわけですね。

「でも、すぐに香りが飛んじゃうんじゃない?」って心配する方もいるかもしれません。

確かにその通りです。

そこで、レモンの皮を乾燥させてから使うのがコツです。

乾燥させることで香りが長持ちするんです。

この方法の素晴らしいところは、環境にやさしいこと。

普段捨てているレモンの皮が、立派なハクビシン対策グッズに変身するんです。

「もったいない精神」にもぴったりですね。

ただし、注意点もあります。

レモンの皮は湿気るとカビが生えやすいので、定期的に取り替える必要があります。

1週間に1回程度、新しいものと交換するのがおすすめです。

レモンの皮で香りのバリアを作って、ハクビシンをシャットアウト!

これで、ベランダは爽やかで安全な空間に早変わりです。

さあ、今日からあなたもレモンの力で、ハクビシン撃退マスターになっちゃいましょう!

アルミホイルの意外な効果!音と光でハクビシンを驚かせる

アルミホイルを使えば、ハクビシンをベランダから遠ざけることができます。音と光の両面で、ハクビシンを驚かせるんです。

「えっ、アルミホイルでハクビシン対策?」そう思った方、正解です!

実は、この身近な台所用品が、強力なハクビシン撃退アイテムになるんです。

では、アルミホイルを使ったハクビシン対策の方法を見ていきましょう。

- アルミホイルを30cm四方程度に切る

- 軽く丸めてボール状にする

- ベランダの手すりや端に数個設置する

とってもシンプルですよね。

でも、なぜアルミホイルがハクビシンを寄せ付けないのでしょうか?

実は、アルミホイルには2つの効果があるんです。

1つ目は音です。

風が吹くとアルミホイルがカサカサと音を立てます。

この不規則な音が、ハクビシンを警戒させるんです。

「何か怖いものがいる!」とハクビシンが思うわけです。

2つ目は光です。

月明かりや街灯の光を反射して、キラキラと光るんです。

この不規則な光の反射が、ハクビシンを驚かせるんです。

「きゃっ!何か光ってる!」とハクビシンが感じるわけです。

「でも、昼間は効果ないんじゃ...」なんて心配する必要はありません。

ハクビシンは主に夜に活動するので、夜間に効果を発揮すれば十分なんです。

この方法のいいところは、コストがほとんどかからないこと。

家にあるアルミホイルを再利用できるので、エコにもつながります。

「家計にもやさしい!」なんて嬉しい効果も。

ただし、注意点もあります。

強風の日はアルミホイルが飛ばされる可能性があるので、しっかりと固定することが大切です。

また、定期的に新しいものと交換するのがおすすめです。

古くなると効果が薄れてしまうからです。

アルミホイルで音と光の罠を仕掛けて、ハクビシンをビックリさせちゃいましょう。

これで、ベランダは安全・安心!

さあ、今日からあなたもアルミホイルの達人、ハクビシン撃退マスターになっちゃいましょう!

ミントの植木鉢でベランダを守る!香りで侵入を防ぐ

ミントの植木鉢を置けば、ハクビシンのベランダ侵入を防ぐことができます。その爽やかな香りが、ハクビシンを寄せ付けないんです。

「えっ、ミントでハクビシン対策?」そう思った方、正解です!

実は、このさわやかなハーブが強力なハクビシン撃退アイテムになるんです。

では、ミントを使ったハクビシン対策の方法を見ていきましょう。

- ミントの苗を購入する(ペパーミントがおすすめ)

- 植木鉢に植える

- ベランダの数カ所に置く

とってもシンプルですよね。

でも、なぜミントがハクビシンを寄せ付けないのでしょうか?

実は、ミントに含まれるメントールという成分が鍵なんです。

このメントールの強い香りが、ハクビシンの敏感な鼻を刺激するんです。

「うっ、この臭い!」とハクビシンが思うわけです。

人間にとっては爽やかな香りでも、ハクビシンにとっては避けたい臭いなんです。

さらに、ミントには虫よけ効果もあります。

ハクビシンだけでなく、蚊やダニなどの害虫対策にもなるんです。

「一石二鳥」というわけですね。

「でも、ミントの世話が大変じゃない?」って心配する方もいるかもしれません。

実は、ミントはとても丈夫な植物なんです。

水やりを忘れても簡単には枯れません。

初心者の方でも育てやすいんですよ。

この方法の素晴らしいところは、見た目も楽しめること。

ミントの緑がベランダを美しく彩ってくれます。

「ハクビシン対策しながらベランダが素敵になる!」なんて嬉しい効果も。

ただし、注意点もあります。

ミントは繁殖力が強いので、地植えにすると周りに広がってしまいます。

必ず植木鉢で育てましょう。

また、夏場は水やりを忘れずに。

乾燥すると香りが弱くなってしまいます。

ミントの香りのバリアでハクビシンをシャットアウト!

これで、ベランダは爽やかで安全な空間に早変わりです。

さあ、今日からあなたもミントの力で、ハクビシン撃退マスターになっちゃいましょう!

ミントの香りに包まれたベランダで、ハクビシンとはおさらば。

爽やかな風を感じながら、安心してくつろげる空間の完成です。

自然の力を借りた優しい対策で、ハクビシン問題を解決しちゃいましょう。

これで、あなたのベランダは人間にとっては天国、ハクビシンにとっては立ち入り禁止ゾーンになるというわけです。