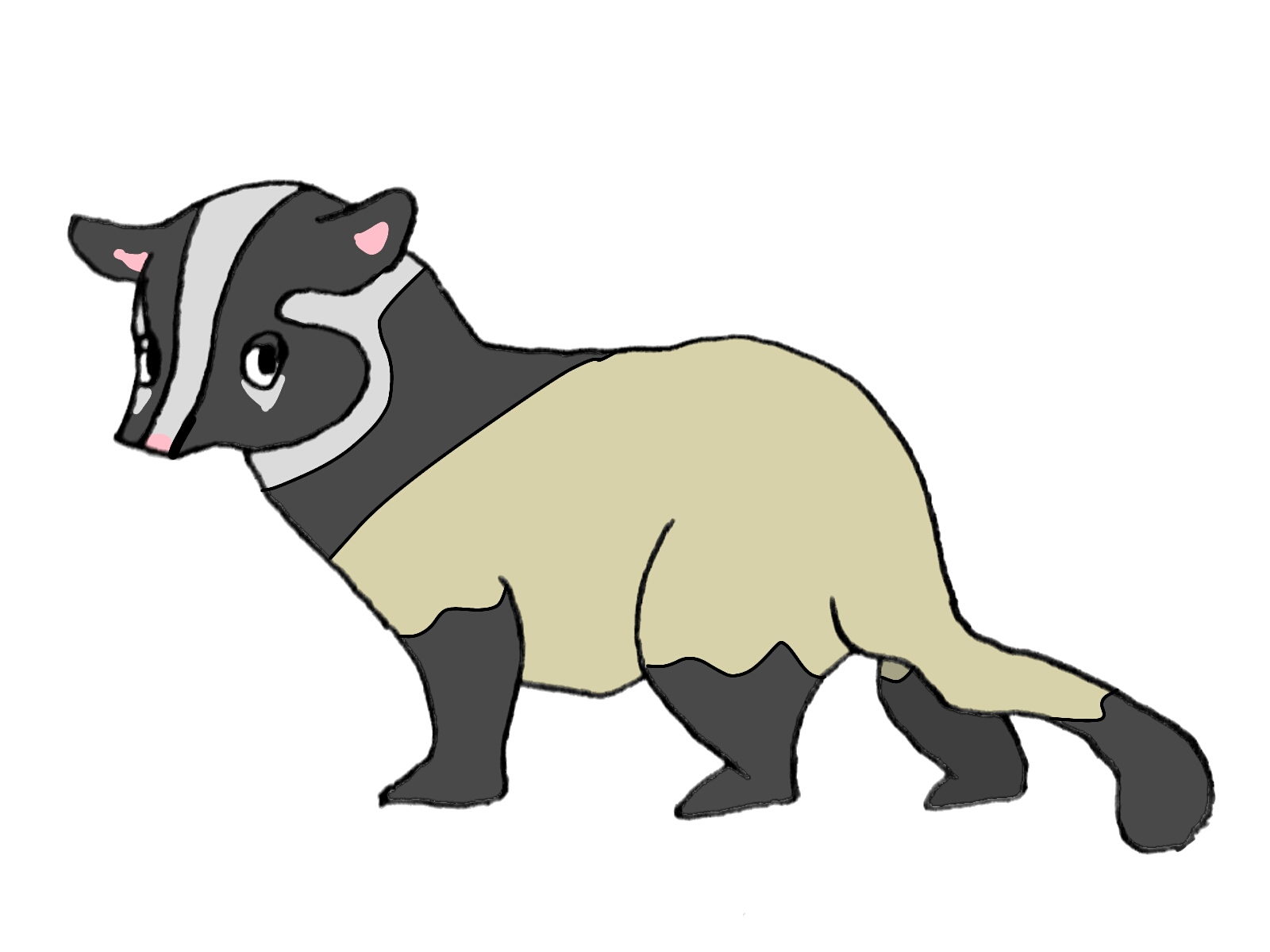

夜中の騒音の正体はハクビシン?【キーキー、ギャーギャーと鳴く】特徴的な鳴き声を知り、早期発見につなげる方法

【この記事に書かれてあること】

真夜中、突然聞こえてくる「キーキー」「ギャーギャー」という不気味な鳴き声。- 夜中の騒音の正体がハクビシンである可能性

- ハクビシンの鳴き声の3つの特徴的なパターン

- ハクビシンが鳴く理由と季節による変化

- タヌキやネコとの鳴き声の違いを比較

- ハクビシンの騒音トラブルを解消する5つの効果的な対策方法

その正体は、実はハクビシンかもしれません。

夜の静けさを破る謎の騒音に悩まされていませんか?

この記事では、ハクビシンの鳴き声の特徴や原因を詳しく解説し、他の動物との違いを比較します。

さらに、光や音、匂いを使った5つの効果的な撃退方法をご紹介。

安眠を取り戻すための対策をしっかり学んで、快適な夜の生活を取り戻しましょう。

【もくじ】

夜中の騒音の正体はハクビシン!キーキー、ギャーギャーと鳴く特徴

ハクビシンの鳴き声は3種類!「キーキー」「ギャーギャー」「クークー」

ハクビシンの鳴き声は主に3種類あります。それぞれ特徴的な音で、聞けば「あ、ハクビシンだ!」とすぐに分かるようになりますよ。

まず1つ目は「キーキー」という高い音です。

まるで小さな子供が甲高い声で泣いているような音です。

「キーキー」と鳴くときは、ハクビシンが興奮していたり、警戒していたりするサインかもしれません。

2つ目は「ギャーギャー」という荒々しい声。

これは、まるで怒っているような感じの鳴き声です。

「ギャーギャー」と鳴いているときは、ハクビシンが縄張りを主張していたり、他のハクビシンと争っていたりする可能性が高いですね。

最後は「クークー」という低めの声。

これは、ちょっと落ち着いた感じの鳴き声です。

「クークー」と鳴いているときは、ハクビシンがリラックスしていたり、仲間同士でコミュニケーションをとっていたりするのかもしれません。

- 「キーキー」:高音で鋭い声

- 「ギャーギャー」:甲高く荒々しい声

- 「クークー」:低めでうなるような声

「今夜はハクビシンさん、ご機嫌なのかな?」なんて考えるのも、ちょっと楽しいかもしれません。

でも、うるさくて眠れないときは大変ですよね。

そんなときは、次に紹介する対策方法を試してみてください。

深夜の騒音原因は「縄張り主張」と「異性の呼び寄せ」が主

深夜にハクビシンが騒ぐ主な理由は、「縄張り主張」と「異性の呼び寄せ」です。これらは、ハクビシンの生活にとって重要な行動なんです。

まず、「縄張り主張」について考えてみましょう。

ハクビシンは、自分の生活圏を守るために鳴き声を上げます。

「ここは俺の場所だぞ!」と言っているようなものです。

特に、新しいハクビシンが近くに現れたときや、餌場を巡って争いがあるときに、大きな声で鳴くことが多いんです。

- 縄張りの境界線付近で頻繁に鳴く

- 他のハクビシンが近づくと声が大きくなる

- 餌場の近くで特に激しく鳴く

ハクビシンは繁殖期になると、パートナーを探すために鳴き声を上げます。

これは、「僕はここにいるよ〜」「私を見つけて〜」というメッセージなんです。

特に春と秋に多く見られる行動です。

- 繁殖期(春と秋)に鳴き声が増える

- 甘えるような鳴き方をすることも

- 夜中から明け方にかけて活発に鳴く

でも、人間にとっては迷惑な話ですよね。

「早く静かになってほしい!」という気持ち、よく分かります。

そんなときは、光や音を使った対策を試してみるのがおすすめです。

ハクビシンは光や突然の音が苦手なので、効果が期待できますよ。

ハクビシンの鳴き声は60〜70デシベル!普通の会話程度の大きさ

ハクビシンの鳴き声の大きさは、驚くことに普通の会話程度なんです。具体的には60〜70デシベルくらい。

これは、家の中でテレビを普通の音量で見ているときと同じくらいの大きさです。

でも、なぜ夜中にこれほど気になるのでしょうか?

それには理由があるんです。

- 夜は周りが静かだから、より目立つ

- 突然の音に驚きやすい

- 連続して鳴くことが多い

「ドキッ!何の音?」と、目が覚めてしまうかもしれません。

また、ハクビシンは一度鳴き始めると、しばらく続けることが多いんです。

「キーキー、ギャーギャー」と、まるでおしゃべりを楽しんでいるかのよう。

これが10分、20分と続くと、眠れなくなっちゃいます。

さらに、音の伝わり方にも秘密があります。

- 家の構造によっては、音が反響して大きく聞こえる

- 風向きによっては、遠くの音でも近くに聞こえることがある

- 季節によって、葉っぱの量が変わり、音の伝わり方が変化する

でも、これらの要素が組み合わさって、ハクビシンの鳴き声が気になってしまうんです。

対策としては、窓を閉めるだけでもかなり効果があります。

二重窓にすれば、さらに音を遮ることができますよ。

それでも気になる場合は、白色雑音を流すのもおすすめです。

「シャー」という音で、ハクビシンの鳴き声をマスクしてくれます。

ハクビシンの鳴き声対策は「逆効果」になることも!要注意

ハクビシンの鳴き声対策、一生懸命やっているのに逆効果になることがあるんです。ちょっと意外ですよね。

でも、気をつけないと、せっかくの対策が裏目に出てしまうかもしれません。

まず、絶対にやってはいけないのが、ハクビシンに餌を与えること。

「餌をあげれば静かになるかな?」なんて思っちゃダメです。

餌をあげると、逆にハクビシンを呼び寄せてしまい、もっと騒がしくなってしまいます。

- 餌を与えると、ハクビシンが集まってくる

- 餌場を巡って争いが起こり、鳴き声が増える

- 餌付けされたハクビシンは、人を恐れなくなる

確かに、一時的には効果があるかもしれません。

でも、ハクビシンはすぐに慣れてしまうんです。

- 強い光や大きな音に、徐々に慣れていく

- 慣れると、逆に効果がなくなってしまう

- 近所迷惑になる可能性もある

「たくさん使えば効果も上がるはず!」なんて思って、たっぷり使ってしまうことがありますよね。

でも、これも逆効果になることがあるんです。

- 強すぎる匂いに、ハクビシンが慣れてしまう

- 人間にとっても不快な匂いになってしまう

- 植物や他の動物に悪影響を与える可能性がある

大丈夫です。

効果的な対策方法はたくさんあります。

例えば、ペットボトルに水を入れて庭に置くと、光の反射でハクビシンを威嚇できます。

また、風鈴を設置すると、その音でハクビシンを寄せ付けにくくなります。

こういった穏やかな方法を続けることで、徐々にハクビシンが近づかなくなっていきます。

焦らず、根気よく対策を続けることが大切なんです。

ハクビシンの鳴き声の季節変化とタヌキやネコとの比較

春と秋が要注意!繁殖期に鳴き声が頻繁に

ハクビシンの鳴き声は、春と秋の繁殖期に特に頻繁になります。この時期、夜中の静けさを破る騒音に悩まされる方も多いでしょう。

まず、春の繁殖期について見てみましょう。

3月から5月にかけて、ハクビシンの活動が活発になります。

「キーキー」「ギャーギャー」という鳴き声が夜中に響き渡るのは、この時期の特徴です。

「なんで急に騒がしくなったの?」と思ったら、春の訪れとともにハクビシンも恋の季節を迎えているのかもしれません。

秋の繁殖期は9月から11月。

この時期も春と同様に鳴き声が増えます。

ただし、秋は少し違った特徴があります。

- 春より鳴き声の頻度が高い

- 鳴き声の持続時間が長くなる傾向がある

- より荒々しい「ギャーギャー」という声が多くなる

それは、冬に備えて餌を確保する必要があるからです。

餌を巡る争いが増え、縄張り意識も高まるんです。

一方、夏と冬はどうでしょうか。

夏は暑さのため活動が鈍くなり、鳴き声も減ります。

冬は寒さで活動が減少しますが、冬眠はしないので完全に静かになるわけではありません。

「え?冬眠しないの?」と驚く方もいるかもしれません。

実は、ハクビシンは冬でも餌を探して活動するんです。

ただし、頻度は春秋に比べるとぐっと少なくなります。

このように、季節によってハクビシンの鳴き声の頻度や特徴が変わるんです。

春と秋に騒音が増えたら、「ああ、またハクビシンの季節か」と思い出してくださいね。

対策を立てるのもこの時期がおすすめです。

ハクビシンvsタヌキ!鳴き声の違いを徹底比較

ハクビシンとタヌキ、夜に鳴く動物として両者はよく混同されがちです。でも、実はその鳴き声には明確な違いがあるんです。

さあ、両者の鳴き声対決、始まりです!

まず、ハクビシンの鳴き声を思い出してみましょう。

「キーキー」「ギャーギャー」という高くて甲高い声が特徴ですよね。

まるで小さな子供が叫んでいるような、そんな印象です。

一方、タヌキはどうでしょうか。

タヌキの鳴き声は「ワン、ワン」や「キャンキャン」という感じ。

ハクビシンに比べると、より低く、落ち着いた印象です。

両者の違いをもっと詳しく見てみましょう。

- 高さ:ハクビシンの方が明らかに高音

- 持続時間:ハクビシンは短く切れ切れ、タヌキは比較的長め

- 音色:ハクビシンは金属的、タヌキは丸みがある

- リズム:ハクビシンは不規則、タヌキは規則的な傾向

反対に、「ワンワン、キャンキャン」とやや低めの声が続いたら、タヌキかもしれません。

面白いのは、両者の鳴き声の目的の違いです。

ハクビシンは主に縄張り主張や異性の呼び寄せのために鳴きます。

一方タヌキは、仲間との連絡や警戒の意味合いが強いんです。

「へえ、鳴き方に意味があるんだ!」と思いませんか?

実は動物たちの鳴き声には、それぞれ重要な役割があるんです。

ちなみに、タヌキの方が人間の住宅地に現れる頻度が高いので、夜中の鳴き声の正体がタヌキである可能性も十分にあります。

もし騒音に悩まされているなら、まずは鳴き声の特徴をよく聞いて、どちらの動物なのか見極めてみてください。

対策方法が変わってくる可能性がありますよ。

ハクビシンvsネコ!似て非なる鳴き声の特徴

ハクビシンとネコ、夜の闇に紛れる二つの鳴き声。一見似ているようで、実は全然違うんです。

さあ、その違いを詳しく見ていきましょう!

まず、ハクビシンの鳴き声を思い出してください。

「キーキー」「ギャーギャー」という高くて甲高い声でしたね。

一方、ネコはどうでしょう?

「ニャー」「ミャー」という鳴き声が思い浮かびます。

でも、ここで注目してほしいのは、ネコにも「キャー」という甲高い鳴き声があるということ。

これがハクビシンと間違えられやすい原因なんです。

では、どう見分ければいいのでしょうか?

ポイントは以下の3つです。

- 持続時間:ハクビシンは短く、ネコは比較的長い

- 音の変化:ハクビシンは一定、ネコは上下する

- 鳴き方のパターン:ハクビシンは連続的、ネコは断続的

対して「キャーーー」と長く伸ばすのがネコ、という具合です。

さらに、鳴き声の目的も違います。

ハクビシンは主に縄張り主張や異性の呼び寄せ。

ネコは飼い主の注意を引いたり、他のネコとコミュニケーションをとったりするために鳴きます。

「えっ、じゃあ夜中に聞こえる鳴き声、ネコかもしれないの?」そう思った方もいるでしょう。

その通りです。

実は、夜中の騒音の犯人がネコである可能性も十分にあるんです。

ここで面白い話を一つ。

ハクビシンの鳴き声を聞いたネコが驚いて鳴き出す、なんてこともあるんです。

そうなると、まるでハクビシンとネコが夜の合唱団を結成したみたい。

想像したら少し面白いですよね。

でも、夜中の騒音に悩まされている方にとっては笑い事ではありませんよね。

鳴き声の特徴をよく聞いて、ハクビシンなのかネコなのか、しっかり見極めることが大切です。

それによって、効果的な対策方法も変わってくるんです。

ハクビシンvsアライグマ!鳴き声で見分ける方法

ハクビシンとアライグマ、夜行性の動物として知られる二匹。見た目は違っても、鳴き声は意外と似ているんです。

でも、よーく聞けば違いが分かります。

さあ、その聞き分け方、一緒に学んでいきましょう!

まずは、それぞれの鳴き声の特徴を押さえておきましょう。

- ハクビシン:「キーキー」「ギャーギャー」という高くて甲高い声

- アライグマ:「キャッ」「クゥーン」という低めでうなるような声

その違いをもっと詳しく見ていきましょう。

1. 音の高さ

ハクビシンの方が明らかに高音です。

アライグマは、ハクビシンに比べるとずっと低い声で鳴きます。

2. 音の質

ハクビシンは金属的な響きがありますが、アライグマはどちらかというと丸みのある音です。

3. 鳴き方のパターン

ハクビシンは短く連続して鳴く傾向がありますが、アライグマはやや長めに一声ずつ鳴くことが多いです。

4. 鳴く時間帯

両者とも夜行性ですが、ハクビシンの方がより深夜に活動的。

アライグマは夕方から夜にかけても活発に動き回ります。

「へえ、こんなに違うんだ!」と思いませんか?

でも、実際に聞いてみないと分からないこともありますよね。

ここで、ちょっとした裏技をお教えします。

スマートフォンの録音機能を使って、夜中の鳴き声を録音してみてください。

昼間にゆっくり聞き直せば、より正確に判断できるかもしれません。

ただし、注意点が一つ。

アライグマは北米原産の外来種で、日本での生息域はまだ限られています。

もし関東や中部以外の地域にお住まいなら、夜中の鳴き声の正体はハクビシンである可能性が高いでしょう。

「え?じゃあ、うちの地域にアライグマはいないの?」と思った方、地域の野生動物の情報を確認してみるのも良いかもしれません。

地域によって、対策すべき動物が変わってくる可能性があるんです。

ハクビシンとアライグマ、鳴き声を聞き分けられるようになれば、より適切な対策が立てられますよ。

夜の騒音に悩まされたら、まずは冷静に聞き分けてみてください。

それが、平和な夜の第一歩になるかもしれません。

ハクビシンの鳴き声対策!騒音トラブルを解消する5つの方法

光と音でハクビシンを追い払う!ペットボトルと風鈴の活用法

ハクビシン対策には、身近なもので簡単にできる方法があります。特に効果的なのが、光と音を使った追い払い方です。

今回は、ペットボトルと風鈴を使った驚くほど簡単な対策法をご紹介します。

まず、ペットボトルを使った光による対策から。

これは、ハクビシンが光に敏感という特性を利用した方法です。

やり方は簡単!

- 透明なペットボトルに水を入れる

- 庭や侵入されやすい場所に置く

- 夜間、街灯や月明かりを反射させる

でも、これがびっくりするほど効果的なんです。

水の入ったペットボトルが光を反射して、キラキラと輝きます。

これを見たハクビシンは「何か怖いものがある!」と勘違いして、近づかなくなるんです。

次は、風鈴を使った音による対策です。

ハクビシンは突然の音にも敏感。

この特性を利用します。

- 風鈴を庭や玄関先に吊るす

- 風で鳴る音がハクビシンを驚かせる

- 侵入を躊躇させる効果がある

私たち人間には涼しげで心地よい音かもしれません。

でも、ハクビシンにとっては「何か危険なものがある!」という警告音に聞こえるんです。

「でも、うちは風が弱くて…」という方には、小さな鈴を糸で吊るす方法もおすすめ。

風が弱くても、ハクビシンが触れるとカランカランと音が鳴ります。

これらの方法、どちらも材料費はほんの数百円程度。

でも、効果は抜群なんです。

「やってみよう!」という気になりませんか?

ぜひ試してみてください。

きっと、静かな夜が戻ってくるはずです。

匂いで撃退!コーヒーかすとハッカ油の効果的な使い方

ハクビシン対策の中でも、特に手軽で効果的なのが匂いを使った方法です。今回は、家庭にあるコーヒーかすと、薬局で手に入るハッカ油を使った撃退法をご紹介します。

まずは、コーヒーかすを使った方法から。

実は、ハクビシンはコーヒーの強い香りが苦手なんです。

使い方は至ってシンプル。

- 使用済みのコーヒーかすを乾燥させる

- 小さな布袋や網袋に入れる

- ハクビシンの侵入経路や庭に置く

でも、これがびっくりするほど効果的なんです。

コーヒーかすの強い香りが、ハクビシンを寄せ付けなくするんです。

次は、ハッカ油を使った方法です。

ハッカ油の強烈な清涼感のある香りも、ハクビシンは苦手。

使い方はこんな感じです。

- ハッカ油を10倍に薄める

- スプレーボトルに入れて庭にスプレーする

- または、布や脱脂綿に染み込ませて置く

でも、この香りはハクビシンにとっては強烈すぎるんです。

まるで「立ち入り禁止」の看板を立てたようなもの。

ここで、ちょっとした裏技をお教えします。

トイレットペーパーの芯にハッカ油を染み込ませた脱脂綿を詰めて、庭に置いてみてください。

これなら風で飛ばされる心配もありません。

「でも、人間も嫌な匂いじゃない?」と心配する方もいるかもしれません。

確かに、近づけばハッカの香りは強いです。

でも、庭全体に広がるほどではありません。

人間には心地よい香りで、虫よけ効果もあるんです。

一石二鳥ですね。

これらの方法、どちらも材料費は1000円もかかりません。

しかも、効果は抜群。

「今すぐやってみよう!」という気になりませんか?

ぜひ試してみてください。

きっと、ハクビシンのいない静かな夜が訪れるはずです。

侵入経路を特定!湿らせた砂で足跡チェック術

ハクビシン対策の第一歩は、どこから侵入しているかを知ることです。今回ご紹介するのは、湿らせた砂を使って足跡をチェックする方法。

これは探偵気分で楽しみながらできる画期的な方法なんです。

まず、準備するものは以下の通り。

- 細かい砂(ホームセンターで購入可能)

- じょうろや霧吹き

- ほうき

- 砂を侵入が疑われる場所に薄く敷く

- じょうろや霧吹きで軽く湿らせる

- 翌朝、足跡の有無をチェック

でも、これがびっくりするほど効果的なんです。

ハクビシンが通った跡がくっきり残るので、侵入経路が一目瞭然。

まるで名探偵になった気分です!

ここで注意点が一つ。

砂は薄く敷くのがコツです。

厚すぎると足跡がはっきり残りません。

薄く敷いて軽く湿らせるのがポイントです。

「でも、うちには庭がないんだけど…」という方も大丈夫。

ベランダや玄関先でも同じように試せます。

マンションの高層階でも、ベランダに這い上がってくるハクビシンもいるんです。

油断は禁物ですね。

この方法の素晴らしいところは、他の動物の足跡も区別できるということ。

ネコやタヌキの足跡とは明らかに違います。

「あれ?これはハクビシンじゃない?」なんて発見があるかもしれません。

そして、侵入経路が分かったら次は対策です。

その場所に先ほど紹介したコーヒーかすやハッカ油を置いてみましょう。

きっと効果は倍増するはずです。

この方法、材料費はほんの数百円程度。

でも、得られる情報は何より貴重です。

「今夜からチャレンジしてみよう!」そんな気持ちになりませんか?

さあ、あなたも今夜から名探偵に変身です!

木の幹を守る!アルミホイルでハクビシンの侵入を防ぐ

果樹園や庭木をハクビシンから守る、驚くほど簡単で効果的な方法があります。それは、なんとアルミホイルを使うんです。

「えっ、台所にあるアレ?」とびっくりされるかもしれません。

でも、これが本当に効果抜群の対策法なんです。

アルミホイルがなぜ効果的なのか、その理由は主に3つあります。

- ツルツルした表面で登りにくい

- 光を反射して目をくらませる

- 触れると音がして警戒心を起こさせる

以下の手順で行いましょう。

- 木の幹の周りにアルミホイルを巻く

- 高さは地面から1〜1.5メートルくらいまで

- 上部はガムテープで固定する

でも、これがハクビシンにとっては難攻不落の要塞なんです。

ツルツルしたアルミホイルの表面を登るのは、彼らにとってはほぼ不可能。

まるでスリル満点のアスレチックに挑戦させられているようなものです。

ここで、ちょっとした裏技をお教えします。

アルミホイルを巻く前に、幹にハッカ油を薄く塗っておくと効果倍増。

匂いと触感のダブルパンチで、ハクビシンは近づくのも嫌になっちゃいます。

ただし、注意点も一つ。

雨や風で破れたり外れたりしやすいので、定期的なチェックと補修が必要です。

「面倒くさいなぁ」と思われるかもしれませんが、大切な木を守るためだと思えば、それほど苦にはならないはずです。

この方法、材料費はほんの数百円。

でも、効果は絶大です。

特に果樹園を持っている方には、ぜひおすすめしたい方法。

「よし、今日からやってみよう!」そんな気持ちになりませんか?

さあ、アルミホイルで木々を守る、新しい挑戦の始まりです!

ソーラーライトで夜間対策!設置場所と効果的な使用法

夜の闇に浮かぶ不思議な光。それがハクビシン撃退の強い味方になるんです。

そう、今回ご紹介するのはソーラーライトを使った夜間対策。

これが意外なほど効果的なんです。

まず、なぜソーラーライトが効果的なのか、その理由を見てみましょう。

- ハクビシンは急な明るさの変化を嫌う

- 動きに反応して点灯すると驚いて逃げる

- 夜行性の習性を乱す

- 侵入されやすい場所を特定する

- その周辺にソーラーライトを設置

- できれば動きを感知して点灯するタイプを選ぶ

- 地面から1〜2メートルの高さに設置するのがベスト

でも、これがハクビシンにとっては大きな脅威なんです。

突然のライトアップで「わっ!」と驚いて、そそくさと逃げ出してしまうんです。

ここで、ちょっとした裏技をお教えします。

ソーラーライトを2〜3個まとめて設置すると、より広い範囲をカバーできます。

まるで小さな遊園地のような明るさで、ハクビシンは近づく勇気すら失くしてしまうかも。

ただし、注意点も一つ。

ご近所迷惑にならないよう、光の向きや強さには気をつけましょう。

「隣の家の寝室に光が漏れていないかな?」なんて気遣いも忘れずに。

この方法のいいところは、電気代がかからないこと。

太陽光で充電されるので、設置するだけでOK。

「省エネで経済的!」なんて、うれしい副産物もあるんです。

そして、何より大切なのは継続すること。

最初は効果があっても、ハクビシンが慣れてしまうと効果が薄れる可能性も。

そんな時は設置場所を少し変えてみるのもいいでしょう。

「よし、今度の休みにホームセンターに行ってみよう!」そんな気持ちになりませんか?

ソーラーライトで、あなたの庭を守る新しい夜が始まります。

さあ、光の力で平和な夜を取り戻しましょう!